ChatGPT副業を始める前に知っておくべきリスクと対策|初心者が安心して始めるために

ChatGPTを使った副業は「誰でも始めやすい」と注目を集めていますが、

一方で「本当に安全なの?」「トラブルはないの?」と不安を感じる人も少なくありません。

実際、AIの出力をそのまま使ってしまい品質トラブルや著作権違反になるケースや、

「AIで自動的に稼げる」などの詐欺まがいな副業情報も増えています。

安心して長く続けるためには、リスクを正しく理解し、事前に対策しておくことが大切です。

本記事では、ChatGPT副業を始める前に知っておくべき主なリスクと、

初心者でも安全に続けられるための具体的な対策をわかりやすく解説します。

「これから始めてみたいけれど、ちょっと不安…」という方に、安心して最初の一歩を踏み出すための内容です。

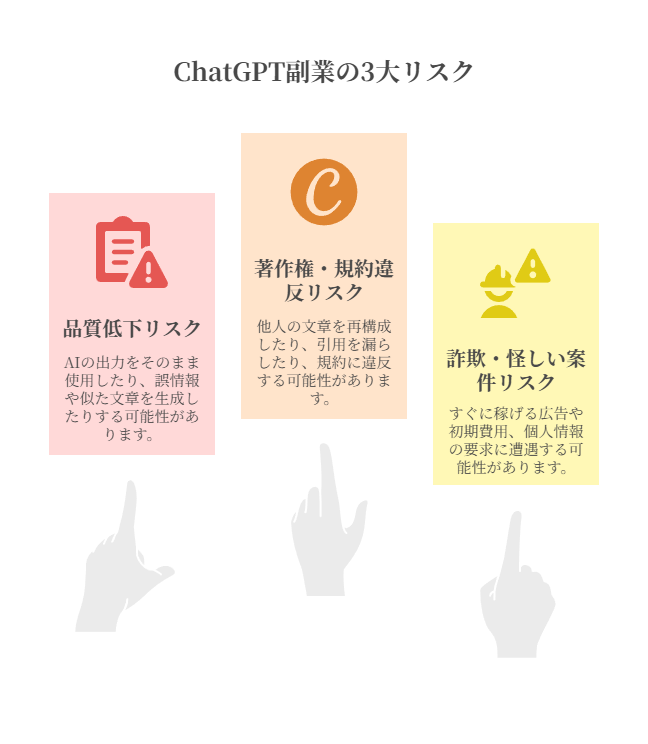

ChatGPT副業に潜む主なリスクとは?

ChatGPT副業は、仕組みを理解すれば安全に活用できる一方で、

「知らないまま使ってしまう」とトラブルを招く可能性があります。

ここでは、初心者が特に注意しておきたい3つの代表的なリスクを紹介します。

品質低下による評価ダウンリスク

ChatGPTの出力をそのまま納品するのは最も多い失敗パターンです。

AIの文章は一見きれいに整っていますが、よく読むと次のような問題が含まれることがあります。

- 不自然な言い回しや日本語の違和感

- 誤った情報や古いデータの引用

- 同じような構成・言葉の繰り返し

こうした文章をそのまま提出してしまうと、

クライアントから「AI丸出し」と判断され、評価が下がってしまうことも。

💡対策のポイント

- ChatGPTの出力は「下書き(たたき台)」として使う

- 最後に自分の言葉で自然にリライトする

- 誤情報が含まれていないか事実確認を徹底する

「人が最終チェックをする」ことが、品質維持の基本です。

著作権・規約違反リスク

AIが作った文章や画像は、基本的に自由に使えるわけではありません。

ChatGPTの利用規約では、ユーザー自身が生成結果の責任を負うとされています。

つまり、AIの生成物に他者の著作物が含まれていた場合は、使用者が責任を問われることになります。

また、「他人の記事をAIに入力してリライトさせる」行為も要注意です。

これは著作権侵害に該当する可能性があり、最悪の場合アカウント停止や法的トラブルにつながることも。

💡安全に使うための基本ルール

- ChatGPTに他人の文章や機密データを入力しない

- AI出力を使う場合は自分で内容を確認し、調整を加える

- 商用利用前に、OpenAI公式の利用規約を一度確認する

詐欺・違法な案件への巻き込まれリスク

最近では「ChatGPTを使えば月10万円」「完全自動で収益化」など、

AI副業ブームを狙った詐欺まがいの情報も増えています。

代表的なトラブル例は以下の通りです。

- 高額な“ChatGPT教材”や“自動収益ツール”の販売

- LINE登録後に「初期費用◯万円」が必要と言われる

- 個人情報や銀行口座を聞き出される

こうした案件は、ChatGPT本体とは無関係な個人ビジネスです。

公式のクラウドソーシングサイト(クラウドワークス、ココナラなど)を経由すれば、

こうした被害はほとんど防ぐことができます。

💡怪しい案件を見抜くコツ

- 「誰でも簡単」「完全自動」「最短で稼げる」などの表現に注意

- 運営者情報・会社概要が明記されているかチェック

- 不安なときは口コミサイトやSNSで検索

まとめポイント

| リスクの種類 | 主な原因 | 対策の方向性 |

|---|---|---|

| 品質低下 | コピペ納品・誤情報 | 自分でリライト+チェック |

| 著作権・規約違反 | 無断引用・再構成 | 利用規約を理解+独自文章化 |

| 詐欺・違法案件 | 甘い誘い・情報不足 | 公式サイト利用+情報確認 |

品質低下リスクを防ぐための対策

ChatGPTは非常に便利なツールですが、「AIが出した文章=完璧」と思うのは危険です。

AIの出力を“そのまま納品”してしまうと、不自然な日本語・誤情報・似通った構成などが原因で、

クライアントからの評価を下げることにつながります。

ここでは、ChatGPTの品質リスクを防ぐために初心者でも実践できる具体的な方法を紹介します。

AI任せにせず人の手でリライトする

ChatGPTが出す文章は、あくまで「たたき台(下書き)」と考えるのが基本です。

AIの文章は文法的には正しくても、“人が読むと違和感のある表現”が多く含まれています。

たとえば以下のようなケースです。

| AI出力の例 | 改善後(人のリライト) |

|---|---|

| 「この副業は、あなたの人生を変える可能性を秘めています。」 | 「この副業をきっかけに、生活に少しゆとりを感じられるようになった人もいます。」 |

| 「AIツールを使用することで、短期間で成果が出るでしょう。」 | 「AIツールを活用すれば、作業効率を上げながら少しずつ成果を実感できます。」 |

AIの表現は感情が単調で、説得力やリアリティに欠けることが多いため、

自分の言葉で自然に言い換えることが品質を守る第一歩です。

💡 チェックポイント

- 「本当に自分の言葉として納得できるか?」

- 「読み手が違和感を覚えない自然な日本語か?」

- 「情報は古くないか、事実確認は済んでいるか?」

この3つを意識するだけで、文章の完成度が大きく上がります。

文章チェックツールの併用

どれだけ丁寧にリライトしても、誤字脱字や文のクセは誰にでもあります。

そんなときに役立つのが、文章チェックツールの活用です。

代表的なツールには次のようなものがあります。

| ツール名 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| Grammarly | 英文も日本語も対応。文法・語彙・文体を自動修正 | 海外案件や英文プロフィールの作成時に最適 |

| 文賢(ブンケン) | 日本語文章に特化。語彙の重複や敬語ミスを検出 | ライティング案件の納品前チェックに最適 |

| 日本語校正サポート | 無料で使えるWeb校正ツール | 手軽に誤字脱字を確認したいときに便利 |

特にライティング案件では、

ChatGPTで生成 → 自分でリライト → チェックツールで最終確認

という三段構成で進めると、品質の安定感が格段に上がります。

また、ChatGPT自身にも「この文章をより自然な日本語に整えてください」と再指示を出すことで、

校正サポートとしても活用できます。

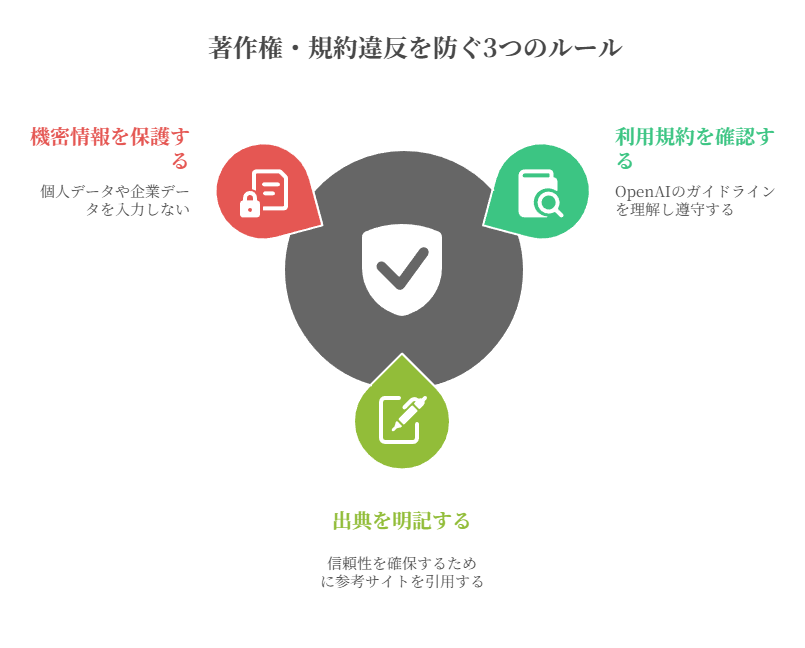

著作権・規約違反を避けるポイント

ChatGPTを副業に使うときに、最も注意すべきなのが「著作権」と「利用規約」です。

知らずに使ってしまい、後から「違法になる可能性があった」と気づくケースもあります。

安全に副業を続けるためには、ChatGPTのルールを理解し、情報の扱いに慎重になることが大切です。

ChatGPTの利用規約を理解する

ChatGPTの生成物(文章・コード・画像など)は、基本的にユーザーが自由に使うことができます。

ただし、OpenAIの利用規約では、以下のようなルールが定められています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 商用利用は可能 | ChatGPTの出力を使って記事や資料を販売してもOK(※規約に違反しない範囲で) |

| 責任はユーザーにある | AIが出力した内容の正確性や著作権侵害の有無は「利用者側の責任」 |

| 禁止事項あり | 他人を欺く行為・違法行為・不正なデータの使用は禁止 |

つまり、ChatGPTで作成した文章を納品や販売に使うのは可能ですが、

「内容の正確性」や「第三者の著作物の扱い」についてはユーザーが責任を持たなければなりません。

💡 ポイント

- OpenAIの「Terms of Use(利用規約)」を一度読んでおく

- ChatGPTで生成した文章を“そのまま転載”するのではなく、自分の意図で編集・再構成して使う

出典や参考元を明示する

ChatGPTはネット上のデータをもとに学習しているため、

出力された文章の一部に既存の表現や事実情報が含まれることがあります。

特に、他サイトの内容を参考に記事を書く場合、

AIを使う使わないに関係なく「出典や引用元を明記」するのが基本マナーです。

✅ 引用・参考の明示例

引用:経済産業省「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」

「AI生成物(やそれを編集・加工したもの)が他人の著作物などと同一・類似である場合は、著作権侵害などの可能性があるため、留意が必要です。」

このように明記しておくことで、著作権侵害を防ぎ、信頼性の高い記事になります。

また、AIが出力した情報もそのまま鵜呑みにせず、

人間の判断で確認・補足を入れる姿勢が大切です。

📌 注意点

- ChatGPTに「〇〇のサイトを参考にして」と指示するのは避ける

- 出力内容を他人の作品と比較して似ていないかチェックする

機密情報を入力しない

副業でChatGPTを使う際に見落とされがちなのが、情報管理リスクです。

ChatGPTはユーザーが入力した内容を学習や改善のために記録する可能性があるため、

個人情報や機密データを入力するのは絶対に避けましょう。

特に以下のような情報は入力NGです。

- クライアントの会社名・内部資料・未公開データ

- 顧客の氏名・住所・メールアドレス

- 機密性の高いビジネス情報

💡 安全対策

- ChatGPTで作業する際は、匿名化・抽象化して質問する

- どうしても個人情報を扱う場合は、ローカルで完結するAIツール(例:ChatGPT Enterpriseなど)を使用

AIとのやり取りは便利ですが、「クラウド上に残る情報」であることを意識して使うことが重要です。

まとめポイント

| リスクの種類 | 回避する方法 |

|---|---|

| 利用規約違反 | OpenAIの利用ルールを理解する |

| 著作権侵害 | 出典・引用を明示し、独自表現に変える |

| 情報漏えい | 個人情報・企業情報を入力しない |

詐欺・怪しい案件を見抜く方法

ChatGPT副業の人気が高まるにつれて、残念ながらAIを悪用した詐欺的な案件も増えています。

「AIで自動収入」「誰でもすぐ10万円」などの広告を見て不安に感じた人も多いのではないでしょうか。

実際に被害が報告されているケースもあり、

「正しい副業」と「怪しいビジネス」を見分ける力が欠かせません。

ここでは、安全にChatGPT副業を始めるための見極め方を解説します。

「すぐ稼げる」「完全自動化」などの甘い言葉に注意

SNSやYouTube広告などでよく見かけるのが、次のようなキャッチコピーです。

「AIで自動的に月収30万円!」

「スマホだけで誰でも簡単!」

「ChatGPTがあなたの代わりに稼いでくれます!」

これらは一見魅力的に見えますが、ほとんどが誇大広告または詐欺的な情報商材です。

実際には、高額な「講座」や「ノウハウPDF」を販売していたり、登録後に有料サロンへ誘導されるケースが多く見られます。

💡 見分けるポイント

- 「初期費用」や「登録料」を請求してくる

- 運営者情報(会社名・住所・電話番号)が明記されていない

- 成功者の声が“架空”または“AI生成画像”で作られている

- 「返金保証」をうたっているが、実際には返金できない

このような案件は、ChatGPT本体とは一切関係がありません。

OpenAIや公式プラットフォームは、副業向けの収益保証サービスを提供していないため、

「ChatGPT公認」などの言葉にも要注意です。

怪しい広告を見たときは

- GoogleやSNSで「サービス名+詐欺」「サービス名+口コミ」で検索

- 会社概要ページを確認(特商法に基づく表記がないものは避ける)

- 少しでも不安を感じたら、登録せずに一度調べる

クラウドソーシングを利用する

ChatGPT副業を安全に始めたいなら、

最も安心なのは信頼性の高いクラウドソーシングサイトを利用することです。

代表的なサイトには次のようなものがあります。

| サイト名 | 特徴 | 安全性 |

|---|---|---|

| クラウドワークス | 日本最大級の案件数。AIライティングやリサーチ案件も多数。 | 高 |

| ランサーズ | 初心者向け案件から長期契約まで幅広く掲載。 | 高 |

| ココナラ | 自分のスキルを出品できる形式。AI活用案件も増加中。 | 高 |

これらのサイトは、本人確認・報酬保証・評価制度が整っており、

怪しい個人取引を避けることができます。

💡 クラウドソーシングで安全に進めるコツ

- 案件内容をしっかり読み、「ChatGPT使用OK」と明記されているものを選ぶ

- メッセージで個人情報(LINE・住所など)を聞かれたら注意

- 初回は「1,000円〜3,000円程度の小さな案件」から始める

実績を積めば、クライアントから直接依頼(継続契約)を受けられるようになり、

より安全で安定した副収入につながります。

まとめポイント

| リスク | 見分け方・対策 |

|---|---|

| 怪しい広告 | 「すぐ稼げる」「完全自動」などの甘い文句に注意 |

| 情報商材 | 初期費用・LINE登録を要求してくる案件は避ける |

| 安全な始め方 | クラウドワークス・ココナラなど信頼サイトを利用 |

ChatGPT副業を安全に続けるための心構え

ChatGPT副業を長く続けるためには、ツールの使い方だけでなく、考え方(マインド)も非常に大切です。

特に、AIに頼りすぎず「人としての信頼を積み重ねる」姿勢を持つことで、リスクを最小限に抑えながら安定的に成長できます。

ここでは、ChatGPT副業を安全かつ継続的に運営するための3つの心構えを紹介します。

AIを“効率化ツール”と捉える

ChatGPTは「自分の代わりに働いてくれるもの」ではなく、自分の作業を効率化するための補助ツールです。

AIを使えば作業スピードは上がりますが、最終判断や品質確認は人間の責任で行う必要があります。

💡 ポイント

- ChatGPTを「最初のアイデア出し」や「文章のたたき台」に使う

- 出力内容を鵜呑みにせず、必ず自分の視点でチェックする

- 「AIが作った文章」ではなく、「自分がAIを使って仕上げた文章」を意識する

こうした意識を持つことで、品質トラブルや誤情報リスクを大幅に防げます。

ChatGPTは、あなたの作業を支える“第二のアシスタント”として使うのが理想です。

学びを続けてリスクを減らす

AI技術は日々進化しており、ChatGPTも頻繁にアップデートされています。

仕様やルールの変更を知らないまま使い続けると、思わぬミスや規約違反を招く可能性があります。

安全に使うための情報収集習慣

- OpenAI公式ブログやお知らせページを定期的にチェック

- 「ChatGPTアップデート情報」「AIツール活用法」などの記事を読む

- SNS(特にX/旧Twitter)で信頼性の高いAI専門家をフォロー

また、AIの倫理(AI Ethics)についても基本を理解しておくと安心です。

「AIが出力した情報の責任は人間が取る」という原則を意識するだけでも、トラブルを防ぐ力になります。

信頼を積み重ねることが最大のリスク対策

ChatGPT副業では、信頼こそが最大の資産です。

どんなにAIを使いこなしても、「納期を守る」「丁寧に対応する」といった基本ができていなければ、長期的な依頼は得られません。

クライアントとの信頼関係を築くことで、次のようなメリットが生まれます。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 継続依頼 | 安定的な収入につながる |

| 単価アップ | 高品質・誠実対応が評価され、報酬が上がる |

| 安心感 | トラブルが減り、長く仕事を続けやすい |

💡 信頼構築のために意識したい行動

- 納期より少し早めに納品する

- 修正依頼にも柔軟に対応する

- ChatGPTを使っていても、「自分の考え」を添えて納品する

「AIで楽をする」よりも、「AIを使って丁寧に仕事をする」姿勢が、結果的に最も安全で長く続けられる副業の形です。

まとめ|リスクを理解すれば安心して始められる

ChatGPT副業には、品質低下・著作権・詐欺といったリスクが確かに存在します。

しかし、これらのリスクは「怖いもの」ではなく、正しく理解して対策すれば十分に防げるものです。

AIを使った副業は、まだ新しい分野です。

だからこそ、“ルールを知っている人”が長く活躍できる世界でもあります。

ChatGPT副業を安全に進める3つのポイント

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| ① AI任せにしない | ChatGPTの出力はあくまで下書き。最終的な品質は自分の判断で整える。 |

| ② ルールを守る | 著作権・利用規約・情報管理などの基本を理解して使う。 |

| ③ 信頼を築く | 納期・対応・品質で誠実に仕事を重ねることが、安全につながる。 |

ChatGPT副業は、ただ稼ぐための手段ではなく、

「AIと共に自分のスキルを伸ばしていく新しい働き方」です。

焦って「早く稼ぐこと」ばかりを意識せず、

安全に・誠実に・少しずつ経験を積むことが、結果的に最も確実な近道になります。

一歩踏み出すあなたへ

最初は小さな案件からで構いません。

「AIをどう活かすか」を意識しながら続けていけば、

ChatGPT副業は、あなたにとって長く続けられる安心な収入源になります。